عندما تقع أميركا في “فخ توسيديدس”

لا يمكن تقييم مجريات الحرب في أوكرانيا من خلال التطورات الميدانية، كرًا وفرًا، بل عبر النظر إليها بمنظار إستراتيجي، وخصوصاً إلى أطرافها الحقيقيين، وهما هنا الولايات المتحدة وروسيا.

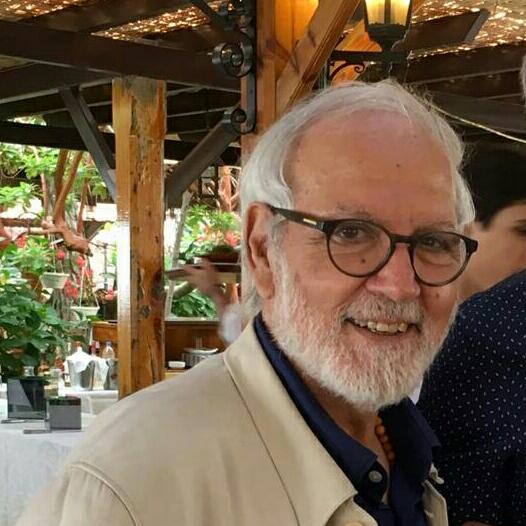

في محاولة بارزة للوقوف على ديناميات المخاطر الملازمة لتصعيد عسكري كارثي في أوكرانيا قد يودي إلى مواجهة شاملة في أوروبا وإبادة نووية، يعكف جون ميرشايمر (John Mearsheimer) أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، على مواكبة التوقعات والرهانات في المؤسسة الإستراتيجية في واشنطن، مشيرًا إلى أن صانعي السياسة الغربيين توصلوا إلى إجماع بشأن الحرب في أوكرانيا فحواه أن هذا النزاع سيراوح مكانه في طريق مسدود، مع احتمال أن تنقاد روسيا ضعيفة إلى القبول باتفاق سلام يأتي لمصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، ولمصلحة حكومة أوكرانيا أيضًا. وينسب ميرشايمر وهو أحد أبرز الأكاديميين في مدرسة الواقعية الجديدة في العلاقات الدولية، إلى مسؤولين غربيين إدراكهم أن كلًا من واشنطن وموسكو قد تلجأ إلى التصعيد سواء لتحقيق مكسب أو تجنبًا لهزيمة، لكن هؤلاء المسؤولين يفترضون أن تجنّب تصعيد كارثي هو أمر ممكن، فيما هناك قلّة تتصور أن القوات الأميركية ستتورط مباشرة في القتال، بينما روسيا ستُقْدم على استخدام سلاح نووي.

ويحاجج ميرشايمر بأن روسيا لا يمكنها أن تتحمل تكبد خسارة، وأنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لتجنّب الهزيمة. وهذا الأمر كان قد أثار صدمة في الأوساط الغربية في شباط/ فبراير الماضي، عندما حمّل الولايات المتحدة مسؤولية الدفع نحو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن تولّي عسكريين أميركيين وبريطانيين قيادة الجيش الأوكراني في كييف أدخل أوكرانيا عمليًا في الحلف الأطلسي، مضيفًا بالتالي على عملية الغزو الروسية طابعًا دفاعيًا.

وها هو المؤرخ والأنثروبولوجي الفرنسي أوليفييه تود صاحب كتاب “ما بعد الإمبراطورية” يدخل حلبة النقاش على طريقته آخذًا على ميرشايمر تركيزه على الأهمية المصيرية للحرب بالنسبة إلى روسيا، وفشله في رؤية أن الحرب في أوكرانيا ترتدي أيضًا أهمية مصيرية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لأن صمود روسيا ونجاحها في إقامة جدار مانع أمام تقدم حلف الأطلسي نحو حدود أمنها الإقليمي في شرق أوروبا، يعني أن النظام الإمبريالي الأميركي ينهار.

عالم ما بعد أميركا

ويبدو أن تمكّن الاتحاد الروسي من رفع التحدي في وجه حلف الأطلسي في أوكرانيا عبر عملية تكبّده خسائر بشرية كبيرة وهجرة كادرات تقنية وعسكرية متقدمة، يكشف حصيلة حقبة 30 عاماً من انحطاط القوة الأميركية عبر محطات أبرزها: الانسحاب المُذلّ من أفغانستان والعراق عقب “الحرب ضد الإرهاب” التي شنّتها الإدارة الأميركية متذرعة بالرد على عملية 11 أيلول/ سبتمبر؛ صعود الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط وفشل سياسة الاحتواء والعقوبات القصوى في تغيير النظام الحاكم في طهران؛ فرض الصين نفسها قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى تهدد الريادة الأميركية في المنظومة الدولية؛ أخيرًا الاختراق الصيني والروسي لمنطقة الخليج العربية، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب بمثابة “محمية أميركية”، فضلًا عن إصرار العملاق النفطي السعودي النأي بنفسه عن المطالب الأميركية في شأن زيادة إنتاج النفط جرّاء العقوبات المفروضة على موارد الطاقة الروسية بسبب حرب أوكرانيا، وتأكيد التزام الرياض التعاون الإستراتيجي مع روسيا في إطار آلية “أوبك+”.

لنحاول الاقتراب أكثر من دائرة التفكير الإستراتيجي الأميركي. فقد توقّع رئيس المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية في واشنطن ريتشارد هاس قبل أعوام في مقالة له في مجلة “فورين أفيرز”، أن عالم ما بعد أميركا “لن يكون محددًا بأولويات الولايات المتحدة، وهو عالم أخذت ملامحه تظهر في وقت أقرب ممّا كان متوقعًا، ليس بسبب الصعود الحتمي لمنافسين آخرين فحسب، بل أكثر أيضًا بسبب تخبّط النظام الأميركي مثلما أظهرت سياسات إدارة ترامب، الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في نفوذ الولايات المتحدة لمصلحة الصين وروسيا وإيران. والواقع أنه في مخاض انتقالي إلى عالم مضطرب تصنعه قوى متعددة يصعب التحكم فيها، فإنه لن يعود هناك جدوى لأميركا في أن تُنصّب نفسها حامية للحريات والاستقرار، بل إن التهديد المتمثل في اختلال التوازن الشامل قد يأتي من أميركا نفسها. ولقد صارت السيطرة على الموانع الحقيقية للهيمنة الأميركية: الصين وروسيا وإيران، هدفًا يستحيل تحقيقه، إذ يتعين على واشنطن أن تفاوض هؤلاء اللاعبين الإستراتيجيين، وبالتالي أن تتنازل في معظم الأحيان. وهذه الصورة تعني أن على أميركا أن تجد حلًا حقيقيًا أو صُوريًا لقلقها الخاص بشأن البقاء، على الأقل رمزيًا، في مركز العالم.

وقد يكون ثمة فائدة في هذا السياق لاستعادة الرؤية الثاقبة التي عرضها زبغنيو بريجنسكي في كتابه “مسرح الشطرنج الكبير” الصادر في سنة 1997، في شأن إنقاذ نظام الهيمنة الأميركي. والفائدة هنا تصبح مؤكدة إذا تمت الاستعانة بمجسم لكرة أرضية تدور حول نفسها، وذلك لإدراك العزلة الجيوسياسية الاستثنائية التي جعلت الولايات المتحدة تتموضع بعيدًا عن المركز السياسي – الاقتصادي للعالم غداة انتهاء الحرب الباردة. وتبدو التوصيات الإستراتيجية لبريجنسكي مثيرة للاهتمام في ضوء التطورات الراهنة، وخصوصًا عندما يدعو المؤسسة الأميركية الحاكمة إلى التركيز على أوكرانيا وأوزباكستان لتفكيك القوة الروسية الحيوية. وتمثل رؤيته إلى سكان المعمورة واقتصاد العالم المتمحور حول أوراسيا، حدسًا باهرًا بالتهديد الحقيقي الذي كان يخيّم على النظام الأميركي، والذي سيدفعه إلى استغلال أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 لتعميم مفهوم الإرهاب العالمي، واعتماده مدخلًا لاستعادة المحور الأوراسي للعالم من طريق غزو أفغانستان ثم العراق. بعد ذلك جاء الانسحاب الأميركي من أفغانستان ليُظهر الرهان الفاشل للمؤسسة الأميركية الحاكمة على التموضع وسط أوراسيا، القارة الأكبر في العالم والأكثر سكانًا والأغنى بالموارد. بل إن هذا المتغير في تاريخ الهيمنة الأميركية كان يحدث في سياق جيوسياسي لا سابق له، وتغلب عليه صورة انبعاث الاتحاد الروسي متماسكًا من تجربة انتقالية شديدة الصعوبة، وعودة روسيا لاعبًا جيوسياسيًا لن يتأخر في إثبات أنه قادر على النهوض مجددًا كدولة كبرى، وعلى مواجهة الاختراق الأطلسي لأمنه الإقليمي في “الجوار القريب” الآسيوي (القوقاز) أو الأوروبي (شبه جزيرة القرم)، تمهيدًا للتعامل مع سياسة الضغوط والاحتواء الأميركية، والسعي لبناء منطقة خالية من النفوذ الغربي في أوراسيا عبر الشراكة الإستراتيجية مع الصين وإيران، وتوسيع إطار منظمة شنغهاي.

ونرى اليوم في طيات المعركة الدائرة للسيطرة على شرق أوروبا بين الكتلة الأطلسية بقيادة واشنطن، وروسيا التي تحوز دعم القوة الصينية الصاعدة، أن واشنطن ترنو إلى بكين محاولة بكل الوسائل منع عودة روسيا إلى الموقع الذي تستحقه في شبكة العلاقات والموازين الدولية، بل إنها تتعامل بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع الاتحاد السوفياتي خلال مرحلة الحرب الباردة، بما في ذلك فرض العزل الدبلوماسي والحصار الاقتصادي والمالي والتكنولوجي. وفي هذا الإطار تجد دول الاتحاد الأوروبي نفسها تحت وطأة ضغوط أميركية كبيرة تهدف إلى قطع الطريق على تبلور سياسة تعاون مع روسيا بصفة كونها شريكًا إقليميًا في المدار الأوراسي لا غنى عنه في حقل إمدادات الطاقة، فضلًا عن العمل الدؤوب لتقويض نتائج أي مفاوضات بين الجانبين المتحاربين الروسي والأوكراني، ولإطالة أمد الحرب الأوكرانية من أجل استنزاف القوات الروسية في الميدان، وهذا كله فيما يشبه حملة هستيرية تلوّح بتهديد العقوبات ضد الدول التي تمتنع من الإذعان لمطلب شيطنة روسيا وفرض الحصار الشامل عليها.

ديناميات ميزان القوى

ولفهم الأبعاد الحقيقية لهذه المواجهة التي يبدو للبعض أن أدواتها أُعدت قبل الانسحاب الأميركي من أفغانستان، فإنه يجب الانتباه إلى تطور ديناميات ميزان القوى، وخصوصًا المتغيرات البارزة التي تطرأ على معادلة توزيع القوى وتجعل الطرف المتراجع يندفع إلى الحرب، لمواجهة التحدي الذي يفرضه عليه المنافسون. ولأن الدولة المتراجعة (أميركا) تعرف بالتجربة أن أيامها باتت معدودة في قمة هرم القوة، فقد ينشأ لديها دوافع قوية إلى شنّ حرب وقائية، الأمر الذي يعني أن على الدولة المتراجعة في ميزان القوى الحقيقي أن تتصرف ما دامت تحظى بامتياز واضح في مؤشرات القوة. ولا يستبعد هذا السيناريو أن تبادر القوة المهددة أمنيًا إلى الهجوم الدفاعي، وهذا ربما ما فعلته روسيا على المسرح الأوكراني مستندة إلى قناعة فحواها أن “القوة المسرحية” الأميركية لن تدخل المعركة خوفًا من أن يؤدي الاشتباك إلى مواجهة شاملة مدمرة، أو إلى تلقي التهديد بضربة نووية، علماً بأن لدى الولايات المتحدة 65,000 جندي يرابطون في أوروبا (منهم 36,000 جندي في ألمانيا) علاوة على 90,000 جندي في آسيا، فضلًا عن 10,000 جندي في مناطق أُخرى من العالم. وهذا يُظهر أن ما تنشره واشنطن من قوات عسكرية خارج حدودها ويصل إلى نحو 165,000 جندي، يُعتبر أقل من العديد الذي دفعت به موسكو إلى الجبهات في أوكرانيا والذي يُقدر بنحو 280,000 جندي روسي. والحديث عن نقاط الضعف الروسية على المستوى اللوجيستي وخطوط الإمداد ونُظم التسلح العائدة إلى زمن الاتحاد السوفياتي، لا يمكنه أن يتجاهل أن صواريخ جافلن الأميركية تُحدث مجازر في الدبابات الروسية ذات الطراز القديم، والاعتراف في الوقت نفسه بأن حاملات الطائرات الأميركية في جميع البحار صارت هي أيضًا تحت رحمة الصواريخ الروسية الدقيقة. وتفيد تقارير صحافية أميركية بأن المصانع الحربية الأميركية تعاني نقصًا في المهندسين والعمال المتخصصين، وبالتالي تواجه صعوبات في تحديث الأسلحة التي يُفترض أن تُشحن إلى أوكرانيا، وأنها لم تعد قادرة على بناء الغواصات التي تعهدت بتسليمها إلى أوستراليا بديلًا من الصفقة الفرنسية، فضلًا عن الشكوى الصادرة عن الحلفاء بشأن تراجع القيمة النوعية لطائرات أف 35 (F35).

حتى الآن تشير الوقائع إلى أن روسيا استطاعت أن تتجاوز سياسة العقوبات بفضل مساهمة الصين والهند وإيران والسعودية، وإذا استمر هذا الاتجاه فاعلًا فإنها تكون قد كسرت الحصار الأميركي ومحوره المركزي نظام الدولار الآخذ في التفكك. والدليل هو أن السعودية باتت لا تمانع في بيع نفطها بالروبل أو أي عملة أُخرى غير العملة الأميركية، في الوقت الذي نرى دول شرق أوروبا تستعيد السيطرة على احتياطها من الذهب وتستعد للخروج من نظام الدولار، من دون أن ننسى أوتوستراد التبادل التجاري والتعاون العسكري المفتوح بين إيران وروسيا، فضلًا عن خطة الاستثمارات الصينية الهائلة في قطاعَي النفط والإنشاءات في إيران.

وإذا كانت حملة العقوبات الغربية قد أسفرت فعلًا عن تقليص حجم الاقتصاد الروسي بنسبة 4%، فإن من المشكوك فيه أن يكون لها أي أثر طويل الأمد في إمكانات التكيف والمرونة الروسية المتصلة بفضاء جغرافي قاري وثروات طبيعية هائلة. كما أن موسكو تواصل تصدير النفط والغاز بكميات كبيرة إلى الصين والهند ودول أُخرى في آسيا. والحقيقة أن روسيا تفيض بالسيولة النقدية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، إذ سجلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنها أدخلت 97 مليار يورو في أواخر تموز/ يوليو الماضي في مقابل مبيعاتها من موارد الطاقة، أي بزيادة تقدر بـ40% مقارنة بالوضع الذي كان سائداً قبل الحرب. ومن حيث الحجم كمقياس فإن روسيا تبيع اليوم 7,400,000 برميل يومياً، أي أقل بمقدار 600,000 برميل عن السابق، لكنها تُدخل كميات أكبر من العوائد المالية بفضل العقوبات التي أسفرت عن رفع الأسعار نتيجة المضاربات في الأسواق. وهذا يقود إلى الاستنتاج أن ظاهرة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق تؤدي إلى فيض غير مسبوق من السيولة النقدية في الخزانة الروسية، الأمر الذي يعني أن العقوبات التي فُرضت على روسيا ردًا على العملية العسكرية في أوكرانيا تعاقب زبائن روسيا أكثر ممّا تضرّ بروسيا نفسها.

ونظراً إلى أنه ليس هناك حظر تجاري رسمي على الصادرات من موارد الطاقة الروسية، فإن لائحة الزبائن تتوسع بحيث تشمل الهند التي باتت تستورد نحو 1,000,000 برميل يوميًا من الخام الروسي، من دون أن ننسى طبعًا الصين وإيران والسعودية. ومعلوم أن الأخيرة تشتري النفط الروسي بسعر مخفض وتخلطه بالنفط الإيراني الرخيص نسبيًا الذي تشتريه من السوق الدولية، لتعود وتبيع هذه المادة المركبة بسعر مرتفع في الأسواق الدولية. ويمكن النظر إلى ضبط تدفقات الطاقة بموجب آلية “أوبك+” على أنها باتت هي السياسة النقدية في العالم، وهو أمر بعيد عن سيطرة المصرف المركزي الأميركي.

والأمر اللافت للانتباه في تحولات السوق الدولية على خلفية المواجهة الدائرة حول أوكرانيا، أن شبكات النقل والتأمين كلها أُعيد تنظيمها لتعويض غياب الشركات الغربية التي تمتنع من التعامل مع روسيا، بل أكثر من ذلك، فإن أميركا تراقب هذا التطور الخطر من دون أن تتدخل خشية انفجار ارتفاع أسعار الطاقة فيما لو انقطع تدفق النفط الروسي.

وفي هذه الأثناء، تتصاعد موجة الاستياء الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة جرّاء التكلفة الباهظة للتدخل في النزاع سواء بالسلاح أو المال لمصلحة نخبة حاكمة في كييف تُعتبر بموجب التقييم الأوروبي من النُّخب الأكثر فسادًا في العالم، بما في ذلك الأوليغارشية الروسية. ومن التداعيات الثانوية للحرب ما جرى في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي التي جاءت، نسبياً، لغير مصلحة إدارة بايدن، وإن كانت أقل من التوقعات السابقة، وذلك في سياق تزايد شكوى الرأي العام الأميركي من ارتفاع أسعار المحروقات والتكلفة التي يرتبها التورط الأميركي في المواجهة العسكرية. كما تزداد حدة الشكوك والتساؤلات لدى الخبراء بشأن الإمدادات العسكرية الأطلسية وقدرتها في المدى الطويل على جعل القوات الأوكرانية تفرض التراجع على المحدلة الروسية.

الخطر الكبير أوراسيا

أمّا احتمال تغير طبيعة النزاع وخروجه من النطاق الجغرافي الأوكراني مثلما رأينا في حوادث طارئة كتفجير أنبوب الغاز الروسي في حوض البلطيق، أو محاولة تخريب خط إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود، فضلًا عن استهداف مواقع داخل الأراضي الروسية، فإنه يدفع الخبراء إلى التحذير من المنطق الخاص لحرب تخرج عن السيطرة وتدفع بسيناريوات غير متوقعة. وهكذا فإن ميرشايمر يتناول خطر التدحرج إلى مجابهة نووية، معتبرًا أن هذا الاحتمال وارد لأسباب بسيكولوجية، إذ لا يمكن لروسيا أن تتحمل الخسارة مثلما لا يمكنها التراجع إلى الوراء بعدما ضمت شبه جزيرة القرم وقطاع واسع من شرق أوكرانيا تسكنه أكثرية ناطقة بالروسية، علاوة على أن الولايات المتحدة الأميركية أيضًا لا يمكنها، لاعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، تكبّد نتائج تراجع مذلّ مثل ذلك الذي حدث في أفغانستان. وفي خضم هذا كله نشهد عودة رؤية تقليدية في السياسة الأميركية فحواها أن الخطر الكبير يكمن في قيام اتحاد أوراسي يجمع الصين وروسيا وألمانيا، وأن الضرورة تفرض على الإستراتيجية الأميركية أن تعمل على بناء حاجز يُبعد أوروبا الغربية عن شرقها، ولا سيما الشرق الروسي منه، علمًا بأن مثل هذا التوجه الأميركي يواجه معضلة أساسية هي دفع روسيا إلى تعميق علاقات الشراكة الجيو-إستراتيجية مع الصين.

إذًا، يمكن أن نستخلص أن في الوقت الذي يشهد العالم في ظل المواجهة في أوكرانيا، احتمال التداعي السريع للنظام المالي الأميركي القائم على الدولار منذ الحرب العالمية الثانية، فإن علماء السياسة في واشنطن ينشغلون بالمناظرة الكبرى بشأن “فخّ توسيديدس”، والمتعلقة بالمفارقة الخطرة بين قوة عالمية متراجعة هي الولايات المتحدة من ناحية، وقوة عالمية صاعدة هي الصين من ناحية أُخرى. وفي هذه اللعبة الجيوسياسية الكبرى يُطرح السؤال: هل مصلحة الاتحاد الأوروبي الذي يبدو حتى الآن الخاسر الأكبر بسبب ارتدادات السياسة القصيرة النظر للعقوبات والتدابير الانتقامية ضد روسيا، تكمن في استمرار تبعيته للسياسة الأميركية والتضحية تاليًا باستقلاليته الدفاعية، أم العمل جديًا على تشكيل قطب ثالث متفاعل مع العمق الجيوسياسي والجيو-اقتصادي للاتحاد الروسي؟