حسين منتظري: مفارقة الزاهد بالسلطة

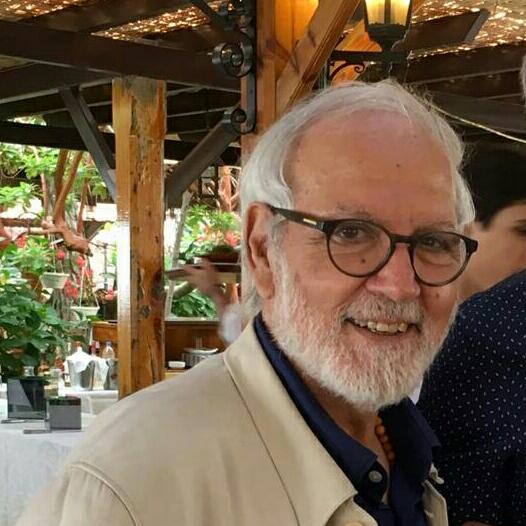

كان اللقاء الأول مع آية الله حسين علي منتظري عام ١٩٧٩ في أحد الصالونات التابعة للبرلمان الإيراني في طهران، بعدما اتخذه مقراً مؤقتاً غداة عودته مع الإمام الخميني من باريس وإعلان انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. فوجئت بمشهد المجتهد الجليل يجلس القرفصاء على الأرض لاستقبال المراجعين، متجنباً استخدام المفروشات الفخمة العائدة إلى زمن الشاه. هكذا منذ اللحظة الأولى وجدت نفسي في أجواء عالم جديد كنت لامسته قليلاً في نوفل لوشاتو في باريس قبل عودة الإمام الخميني: عالم الزهد والتقشف الذي يحكم سلوك رجال الدين المناضلين ونمط عيشهم و حياتهم. لم أفكر كثيراً في معنى إعادة هندسة مكان اللقاء، وما إذا كان المراد رسم حدّ فاصل مع ثقافة نظام امبراطوري ذهب مع الريح وبقيت معالم له في عملية انتقال السلطة.

صورة الجلسة التي بدت لي صريحة و شفافة بعيداً عن التصنع أو المسرحية، لا تزال ماثلة في ذهني حتى الآن، وقد سمحت لي باكتشاف شخصية استثنائية تملك الكثير من الحكمة والمعرفة المعجونة بالتواضع ونقد الذات مع شيء من روح الدعابة اللطيفة. وفهمت من الحوار المتشعب الذي لم يخلُ من صور وأمثال من الأدب العربي، أن منتظري اختار أن يكون “ضمير الثورة”، حتى لو أدى ذلك إلى خلافات مع الخميني الذي رأى فيه كل الشروط الضرورية ليكون خليفته الشرعي.

في ذلك الوقت من “ربيع طهران”، كان لآية الله منتظري وابنه الشيخ محمد أهمية كبيرة لدى الصحافيين والدبلوماسيين العرب بالنظر إلى رصيد مكتب منتظري في شبكة العلاقات العربية المحيطة بالثورة الإيرانية، وإلى حرصه على تعزيز العلاقات الإيرانية العربية استنادًا إلى وعي المصير المشترك في مواجهة الإمبريالية والصهيونية، ما جعل دبلوماسيين عرباً في طهران يتحدثون عن “جماعة منتظري” بوصفها “حصة العروبة” في الثورة الإيرانية. ولم يكن غريباً من هذا المنظور أن يتحول بيت منتظري في مدينة قُم إلى مقصد لكل باحث في اتجاهات العلاقات العربية الإيرانية، أو مراقب لتطور هذه العلاقات وما تحمله من تناقضات وخلافات وتوترات.

والحقيقة أن اللقاءات اللاحقة مع آية الله منتظري في قُم، كما اللقاءات مع ابنه الشيخ محمد الذي بادر إلى تشكيل أولى مجموعات “الحرس الثوري” للعمل مع المقاومة في لبنان وفلسطين، كانت تساعدنا على فهم الاتجاهات السياسية والخطوط المتقاطعة في لعبة مراكز القوى الإيرانية في تلك الفترة التأسيسية من عمر النظام الديني.

وتبقى المفارقة الكبرى هي المسيرة المغايرة في محاولته تغليب الحقوق والحريات على المصالح الأمنية للنظام الخارج من الثورة، الأمر الذي دفع خصومه إلى شنّ حملة شعواء لتشويه سمعته في أذهان الناس وبث شائعات تصور احتمال تولّيه موقع المرشد بعد الخميني على أنه يسبب فتنة ويثير الانقسام في البلاد، أو أنه غير قادر على إدارة الدولة نتيجة لـ “طيبة قلبه وبراءته” في الدفاع عن السجناء وضحايا تعسف المنظومة الأمنية.

وتظهر المفارقة أكثر ما تظهر في كون المجتهد الذي رافق الخميني في حركته منذ البداية ودفع ثمناً باهظاً لذلك في السجون والمنافي، وكان له الدور المؤثّر في إدراج نظرية ولاية الفقيه في مواد الدستور الذي أُقر في العام ١٩٧٩ باستفتاء شعبي، هو نفسه رائد النقد والاحتجاج على أداء المسؤولين والمؤسسات، خصوصاً اعتراضه على قمع المعارضة وممارسة التعذيب ضد السجناء وتكبيل حرية الأحزاب والحريات الفردية. ومنتظري احتج أيضاً على اعتماد السرّية في التفاوض مع واشنطن (فضيحة مكفرلين) وعارض الاستمرار العبثي في الحرب العراقية – الإيرانية بعد استعادة خرمشهر (١٩٨٢)، لكن الخميني تجاوز هذا الاعتراض بتأثير من قادة في الحرس ومسؤولين أقنعوه بضرورة مواصلة الحرب المدمرة، لكنه ما لبث أن اتخذ قراراً بوقف الحرب بعدما أقنعه هاشمي رفسنجاني بأن “الوضع سيئ جداً وأخطر مما يمكن تصوّره”.

على أن إيمان منتظري الباكر بمبدأ ولاية الفقيه لم يمنعه في ضوء التجربة من مراجعة طروحاته الفكرية في هذا الشأن الخطير. وهكذا رأيناه يدافع عن انتخاب الولي الفقيه عوضاً عن تعيينه كما كان يعتقد سابقاً. وقد جاءت هذه المراجعة سابقة على عزله من منصبه نائباً للخميني وخليفته. وهو ناقش في دروس الفقه أهمية الانتخاب إذ كان يرى أن شرعية الفقيه لا تتحقق من دون رأي الشعب.

عزل منتظري بناء على رسالة من الخميني (٢٦ آذار ١٩٨٩) مشكوك بصحة نسبتها إلى مؤسس الجمهورية، سجّل نقطة تحوّل في مسار الجمهورية الإسلامية، إذ تصاعدت الضغوط على منتظري الذي أصرّ على موقفه الرافض مرجعية خامنئي ومعارضته جعل ولاية الفقيه مطلقة.

وقد حُوصر بيته في قُم وأزيلت صوره من المكاتب الحكومية والأماكن العامة، وتعرّض لحملة واسعة في الصحف ووسائل الإعلام ومن على منابر المساجد. لكن كل ذلك لم يمنعه من مواصلة الاحتجاج على الجوانب السلبية للنظام، منتقداً أجواء الانغلاق السياسي والتضييق على الحريات، لتُفرض عليه أخيراً الإقامة الجبرية لمدة زادت عن الخمس سنوات. وطوال فترة الإقامة الجبرية تعرّض الكثيرون من عائلته وتلامذته للاعتقال والسجن، وصودرت أملاكه وأُغلقت مكتبته و”حسينية الشهداء” التي كان يلقي فيها دروسه ومحاضراته. وقبل وفاته في العام ٢٠٠٩ لم يتردد آية الله منتظري في إعلان تأييده لانتفاضة “الحركة الخضراء” وانتقد تعامل السلطات مع المحتجّين الذين خرجوا رفضاً لإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً للجمهورية.